Everything Is Recorded “Everything Is Recorded By Richard Russell” (XL Recordings)

Everything Is Recorded “Everything Is Recorded By Richard Russell” (XL Recordings)

Richard Russell è il boss della XL Recordings. Ha fondato la label nel 1989, appena diciottenne, per dar libero sfogo al proprio desiderio di produrre e promuovere musica dance. Nel frattempo gli orizzonti sono mutati e Russell ha avuto l’intuito e la capacità di scoprire artisti come Adele e M.I.A., produrre The Prodigy, White Stripes e The XX e pubblicare le sortite soliste di Thom Yorke. Nel mezzo tanti altri piccoli e grandi fenomeni discografici, che hanno proiettato la sua etichetta tra le migliori a livello internazionale. Tra il 2014 e il 2017 ha prodotto alcuni brani in proprio con il moniker di Everything Is Recorded. Si tratta per lo più di improvvisazioni avvenute nella sua Copper House londinese e successivamente rielaborate in studio. Pubblicate inizialmente su tre EP in vinile, sono state ora raccolte quasi totalmente in quest’album. Le jam session accolgono amici ed ospiti d’eccezione, quasi tutti appartenenti alla sua scuderia. Troviamo tra gli altri le voci di Sampha e le Ibey, il sassofono di Kamasi Washington, il violino di Warren Ellis, il basso e le percussioni di Damon Albarn, ma anche il piano di Peter Gabriel e la chitarra di Mark Ronson. Quello che ne deriva è un disco di downtempo suadente ed R’&’B evoluto, con una profonda anima soul che lo pervade. Notturno e metropolitano, riesce a toccare con sensibilità e talento le corde più intime dell’animo dell’ascoltatore. I dodici brani che lo compongono (quindici nell’edizione giapponese) scorrono sinuosi, lasciando un profondo senso di pace e serenità. Ci accompagnano con grazia verso un universo sospeso, dentro un’oasi cerebrale dove rifugiarsi dalle tensioni quotidiane. Gli elementi sono tutti sapientemente equilibrati e la perfezione formale d’insieme ci esula dallo specificare le qualità dei singoli episodi. Infine segnaliamola dedica del progetto alla memoria del compianto amico Gil-Scott Heron.

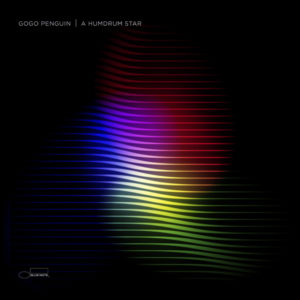

GoGo Penguin “A Humdrum Star” (Blue Note)

I GoGo Penguin sono tra i migliori esponenti della nuova scena jazz sperimentale inglese. Il trio si è formato a Manchester nel 2012 e comprende Chris Illingworth al pianoforte, Nick Blacka al contrabbasso e Rob Turner alla batteria. “A Humdrum Star” è il loro quarto album, il secondo per la prestigiosa Blue Note Records. Infarciscono atmosfere evocative e melodie struggenti, con beat e pattern acustici di chiara ispirazione elettronica. Compongono usando anche tecniche di produzione digitale, per poi trasporre il risultato nell’uso degli strumenti acustici. Questo crea un piacevole corto circuito nel dinamismo delle strutture ritmiche ed armoniche. Suonano post bop contaminato da suggestioni rock ed elementi di musica classica, mettendo in pratica la lezione della techno evoluta e della downtempo dell’ultimo trentennio. Miscelano breakbeat corposi e chirurgici, riff di piano eclettici ed eleganti e un contrabbasso semplicemente imponente. Arrangiamenti drammatici e cinematografici impreziositi da ritmi cinetici, che generano un’energia coinvolgente figlia di una profonda introspezione. Tutto si compie nella scrittura di brani sofisticati, con uno sguardo al suono classico e ai riferimenti tutelari, senza lesinare personalità e gusto per l’attualità. “Prayer” introduce il disco con una raffinatezza sospesa di matrice impro. “Raven” evidenzia al meglio il ricco fraseggio del pianoforte su una ritmica d’n’b solida ed avvolgente. “Bardo” è trance ipnotica ed incalzante, con una sublime sospensione centrale. L’etno riflessivo di “A Hundred Moons” ha percussioni leggere, note calde di contrabbasso e un piano suggestivo. “Strid” manifesta la schizofrenia giusta, in bilico tra jazz elettrico ed IDM, mostrando contrappunti di rara efficacia. “Transiant State” si basa su una serie d’incastri machiavellici, sottolineando una tecnica evidente. “Return To Text” presenta un’epicità che apre scenari ampi e proietta altrove. “Reactor” ostenta un tiro micidiale tra indie, math e prog, mentre la solennità crescente di “Window”, chiude il discorso con gran classe.

nel 2012 e comprende Chris Illingworth al pianoforte, Nick Blacka al contrabbasso e Rob Turner alla batteria. “A Humdrum Star” è il loro quarto album, il secondo per la prestigiosa Blue Note Records. Infarciscono atmosfere evocative e melodie struggenti, con beat e pattern acustici di chiara ispirazione elettronica. Compongono usando anche tecniche di produzione digitale, per poi trasporre il risultato nell’uso degli strumenti acustici. Questo crea un piacevole corto circuito nel dinamismo delle strutture ritmiche ed armoniche. Suonano post bop contaminato da suggestioni rock ed elementi di musica classica, mettendo in pratica la lezione della techno evoluta e della downtempo dell’ultimo trentennio. Miscelano breakbeat corposi e chirurgici, riff di piano eclettici ed eleganti e un contrabbasso semplicemente imponente. Arrangiamenti drammatici e cinematografici impreziositi da ritmi cinetici, che generano un’energia coinvolgente figlia di una profonda introspezione. Tutto si compie nella scrittura di brani sofisticati, con uno sguardo al suono classico e ai riferimenti tutelari, senza lesinare personalità e gusto per l’attualità. “Prayer” introduce il disco con una raffinatezza sospesa di matrice impro. “Raven” evidenzia al meglio il ricco fraseggio del pianoforte su una ritmica d’n’b solida ed avvolgente. “Bardo” è trance ipnotica ed incalzante, con una sublime sospensione centrale. L’etno riflessivo di “A Hundred Moons” ha percussioni leggere, note calde di contrabbasso e un piano suggestivo. “Strid” manifesta la schizofrenia giusta, in bilico tra jazz elettrico ed IDM, mostrando contrappunti di rara efficacia. “Transiant State” si basa su una serie d’incastri machiavellici, sottolineando una tecnica evidente. “Return To Text” presenta un’epicità che apre scenari ampi e proietta altrove. “Reactor” ostenta un tiro micidiale tra indie, math e prog, mentre la solennità crescente di “Window”, chiude il discorso con gran classe.

Masie “Maledette Rockstar” (Snowdonia Dischi/La Zona Produzioni)

Masie “Maledette Rockstar” (Snowdonia Dischi/La Zona Produzioni)

I Masie sono una piacevole anomalia nel panorama indipendente italiano. Formati dai siciliani Cinzia La Fauci e Alberto Scotti, pubblicano dal 1998 per la celebre etichetta Snowdonia Dischi, fondata da loro stessi. “Maledette Rockstar” è il loro settimo album e giunge a ben nove anni dal precedente “Balera Metropolitana”. La lunga gestazione è dovuta a varie vicissitudini, soprattutto artistiche ed ha creato un mastodonte di rara bellezza. Un doppio cd di 31 brani per quasi due ore e mezzo di durata complessiva. Musicalmente è eclettico, denso e stravagante. Omaggia trasversalmente l’intero scibile musicale tricolore e coinvolge un gran numero di musicisti, in una sorta di collettivo aperto che ruota intorno ai due leader. Art pop dall’ampio spettro artistico e sonoro, con composizioni ed arrangiamenti d’ottima fattura e un approccio squisitamente diretto, ma mai banale. La scelta di cantare in italiano operata fin da “Morte A 33 Giri” del 2005, premia un uso arguto del linguaggio e un’attenzione alla melodia canora tipica della nostra tradizione. Fanno buon uso di citazioni ricercate, poetica surreale ed ironia disarmante. I testi spaziano da bizzarri nonsense a precise denunce sociali, reinventando personaggi carismatici ed inserendoli sapientemente nell’uso delle metafore. Risultano allo stesso tempo freschi e strutturati, classici e moderni. C’è qualcosa di assolutamente sopra le righe nella loro musica e nella loro attitudine. Un’impronta che rimane patrimonio di una generazione che ancora oggi continua a chiedersi se ha vinto o se ha perso, mantenendo comunque una lucida critica nei confronti di una società che sembra aliena. Gli autori lo presentano come un concept album sulla progressiva sparizione delle figure di riferimento storiche, delle icone e dei maestri, in pratica delle rockstar. Freak Antoni diceva che non c’è gusto in Italia ad essere intelligenti, ma siamo certi che quando lo si è, le differenze si notano.

Shame “Songs Of Praise” (Dead Oceans)

Album di debutto per gli Shame, giovane quintetto proveniente da Brixton, che interpreta con freschezza e personalità i vari  stilemi della grammatica post punk. Nei dieci brani che formano “Songs Of Praise” troviamo l’esempio di band seminali come The Fall, Wire e Gang Of Four, ma anche quello dei compagni di sbronze Fat White Family, oltre all’immaginario poetico marcio e straziante di scrittori come Irvine Welsh. La loro è una forte denuncia sociale verso l’attualità di un’Inghilterra dove si fa fatica, complice la situazione politica di chiusura di Theresa May e non solo sul tema dell’immigrazione. Condizione che oggi ispira una profonda analisi critica, così come accadeva con la Thatcher negli anni Ottanta. Tra i solchi troviamo, oltre alle consuete suggestioni dei riferimenti di rito, quell’inquietudine creativa che ha caratterizzato le migliori pagine della musica alternativa britannica. La versatilità timbrica del cantante Charlie Steen, i riff abrasivi ad incastro delle due chitarre e la compattezza della sezione ritmica, rappresentano gli elementi migliori della band. Fattori che caratterizzano i brani presenti e li rendono vitali e strafottenti come nella migliore tradizione del genere. L’iniziale “Dust On Trial” ne è l’esempio migliore, con un’oscurità latente posta tra le chitarre sferzanti e l’interpretazione vibrante del vocalist. Seguono i singoli “Concrete” e “One Rizla”, il primo decisamente più frenetico, mentre il secondo ammorbidisce il suono, sfoggiando però un testo tra i più programmatici della band. “The Lick”, “Tastless” e “Gold Hole” sono brani già editi, ma resi adesso in veste più omogenea. “Donk” è breve quanto intensa, “Lampoon” attualizza l’approccio new wave e “Friction” risulta la canzone più ammiccante del lotto. La conclusiva “Angie” racconta vicissitudini tragiche con un pathos esteso ed un’elegante malinconia sonica. Non fanno nulla di nuovo, ma funzionano maledettamente bene ed hanno un’età e un’attitudine che lasciano presagire soddisfazioni future.

stilemi della grammatica post punk. Nei dieci brani che formano “Songs Of Praise” troviamo l’esempio di band seminali come The Fall, Wire e Gang Of Four, ma anche quello dei compagni di sbronze Fat White Family, oltre all’immaginario poetico marcio e straziante di scrittori come Irvine Welsh. La loro è una forte denuncia sociale verso l’attualità di un’Inghilterra dove si fa fatica, complice la situazione politica di chiusura di Theresa May e non solo sul tema dell’immigrazione. Condizione che oggi ispira una profonda analisi critica, così come accadeva con la Thatcher negli anni Ottanta. Tra i solchi troviamo, oltre alle consuete suggestioni dei riferimenti di rito, quell’inquietudine creativa che ha caratterizzato le migliori pagine della musica alternativa britannica. La versatilità timbrica del cantante Charlie Steen, i riff abrasivi ad incastro delle due chitarre e la compattezza della sezione ritmica, rappresentano gli elementi migliori della band. Fattori che caratterizzano i brani presenti e li rendono vitali e strafottenti come nella migliore tradizione del genere. L’iniziale “Dust On Trial” ne è l’esempio migliore, con un’oscurità latente posta tra le chitarre sferzanti e l’interpretazione vibrante del vocalist. Seguono i singoli “Concrete” e “One Rizla”, il primo decisamente più frenetico, mentre il secondo ammorbidisce il suono, sfoggiando però un testo tra i più programmatici della band. “The Lick”, “Tastless” e “Gold Hole” sono brani già editi, ma resi adesso in veste più omogenea. “Donk” è breve quanto intensa, “Lampoon” attualizza l’approccio new wave e “Friction” risulta la canzone più ammiccante del lotto. La conclusiva “Angie” racconta vicissitudini tragiche con un pathos esteso ed un’elegante malinconia sonica. Non fanno nulla di nuovo, ma funzionano maledettamente bene ed hanno un’età e un’attitudine che lasciano presagire soddisfazioni future.

Suuns “Felt” (Secretly Canadian)

Suuns “Felt” (Secretly Canadian)

“Felt” segna il gradito ritorno dell’art rock dissonante e della psichedelia indolente dei Suuns. I quattro canadesi incidono per Secretly Canadian ed esordiscono nel 2010 con l’acerbo e affascinante “Zeroes QC”. Pur destando interesse immediato, si affermano solo nel 2013 col più maturo ed ispirato “Images Du Futur”. Nel 2015 pubblicano la splendida collaborazione con Jerusalem In My Hearth, che ha dato spunto ad un aumento progressivo della componente elettronica nel loro suono. Con “Hold/Still” nel 2016, inizia il sodalizio con John Congleton alla produzione, che tra gli altri ha collaborato con Swans e St. Vincent. Se in quel disco le coordinate oscure ed esplosive della band mantenevano una coerenza col passato, in questo se ne discostano con maggiore evidenza. La novità consiste in una marcata componente wave e krauta, che risulta prevalente rispetto al tipico approccio indie rock della band, caratterizzando con forza strutture e atmosfere dei brani. Ne deriva un album che per molti aspetti sembra prodotto e registrato più a Berlino che a Dallas. Anche la consueta imprevedibilità d’arrangiamento degli episodi precedenti, lascia spazio ad un approccio meno effervescente, ma non per questo meno accattivante. Ad emergere dagli undici brani presenti è comunque una psiche complessa e sfaccettata, a dispetto di una forma apparentemente più consona. L’animo psych si rivela in pieno effetto già nell’andamento sbilenco di “Look No Further”. La tripletta ipnotica di “X-ALT”, “Watch You, Watch Me” e “Baseline” frulla motorik, cosmic sounds e fughe astrali. “After The Fall” crea un ponte col passato e “Control” si mostra intimista e minimale. “Make It Real” è il singolo ed ha l’appeal pop dei Radiohead recenti. “Daydream” s’inasprisce con noise e veemenza, mentre “Peace And Love” sfora nell’indietronica più ammiccante. Quindi è “Moonbeans” ad esaltare i nostalgici, prima che “Materials” chiuda l’ascolto con carisma e sintomatico mistero.