#Appunti di un non-live

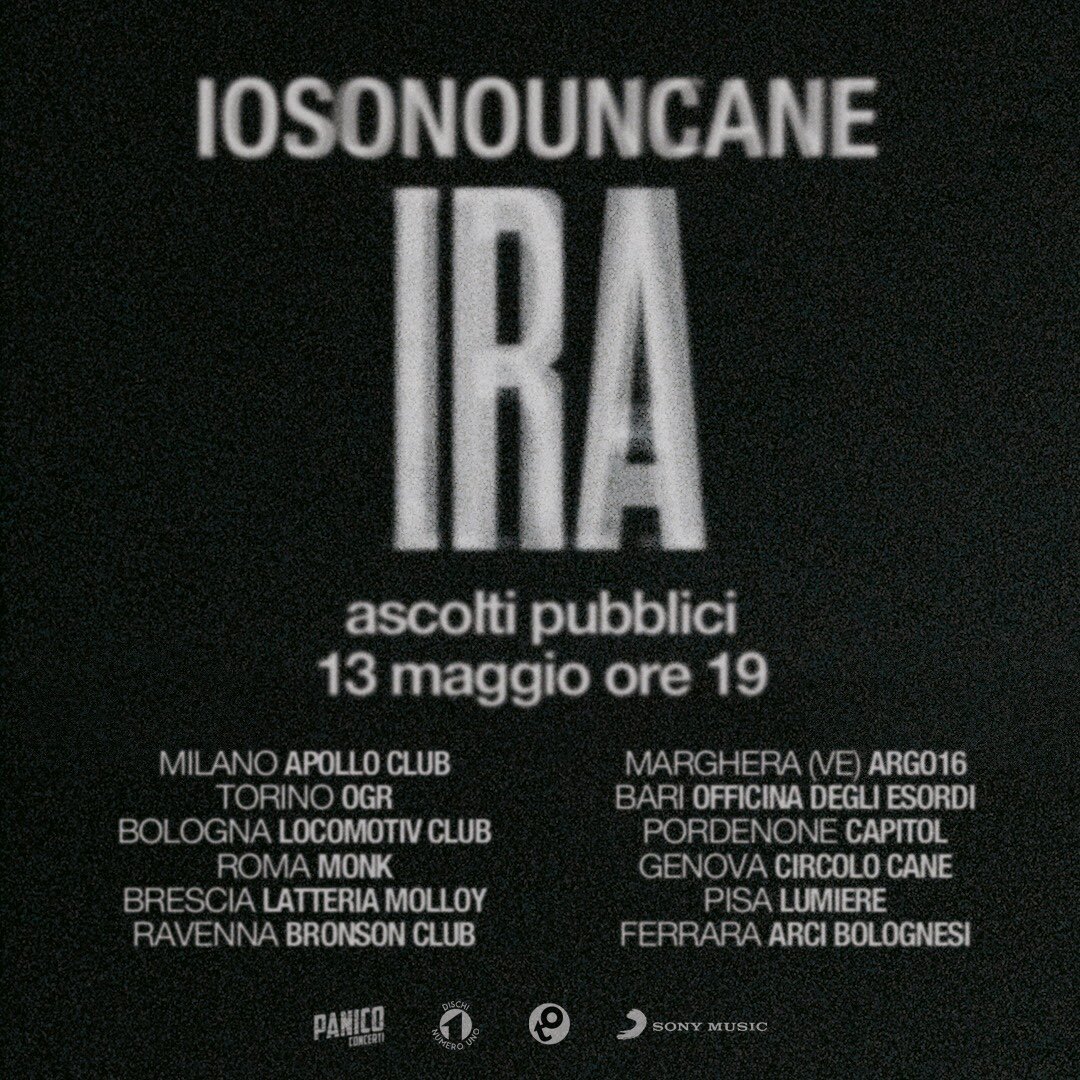

Una chitarra classica, un piano e un synth. Mi viene da sorridere per la gioia, sotto la mascherina. Mi trovo al Monk, a Roma, aperto al pubblico anche per permettere ai pochi fortunati (e prenotati per tempo) di ascoltare in anteprima il nuovo album di Iosonouncane, “Ira”. Prendo degli appunti, al buio, per descrivere uno “spettacolo” storico, a dir poco inusuale, dopo un anno e mezzo di locali chiusi e concerti rinviati. Quello di oggi non è un live ma un ascolto pubblico, in anteprima, come si fa con le preview dei film. Una modalità che forse potrebbe essere riproposta come buona pratica per la nuova musica in uscita.

#Atto primo

Il disco parte e davanti a noi è proiettato il fermo immagine della cover, oscura con l’uomo nudo sfocato al centro. Sento quasi subito una necessità: il bisogno di contatto con la gente che con me si trova sotto lo stesso tetto a condividere ossigeno filtrato, tempo e musica. Ma non si può, né si sa come si fa. Mi guardo intorno e siamo tutti intenti a decifrare le prime note e i ritmi che rimbombano nelle casse.

La voce di Jacopo Incani e degli altri componenti della band è sotto una coltre di suoni ora elettronici, ora acustici, melodie nordafricane e percussioni industrial. Come dicevo, mi viene da sorridere ed è perché riconosco l’Artista, ritrovo il marchio di fabbrica nell’uso dei synth, nelle fughe sonore. Sorrido anche perché l’Artista vuole stupirci, giocando a nascondino attraverso scelte audaci e di non facile ricezione.

#Appigli labili

Robert Wyatt detta un’influenza importante in queste prime tracce, con le voci pronte ad intrecciarsi e poi, di botto, allontanarsi, fragili. Se dovessi parlare di riferimenti italiani recenti mi viene in mente il doppio “Endkadenz” dei Verdena che era pieno di nuove soluzioni e “fuzz” ovunque, soprattutto nell’utilizzo delle voci. Ma qui siamo atterrati su un altro pianeta, dove i confini geografici non esistono.

La techno nel frattempo viene fuori e io provo a cercare appigli nei miei ricordi, così mi vengono in mente un festival di musica elettronica in pieno Sahara che mi raccontava un’amica e i Jerusalem in My Heart con i Suuns. Lo so che i riferimenti lasciano il tempo che trovano e basta un attimo che mi rimangio tutto.

#Difficoltà e incomprensione

Un’opera del genere non me l’ascolterei per intero, almeno le prime volte la diluirei nel tempo. La prima mezz’ora non te l’aspetti e ti stronca. Ma arriva il colpo da maestro che riporta all’attenti, un guizzo, una voce, una melodia, il senso che tutto sta iniziando a prendere. Cerco di capire quando finisce una traccia e ne inizia un’altra. Non è facile per niente, perché niente ha un nome, almeno per ora, e quando spunta la tracklist del disco non so neanche che vogliano dire la maggior parte dei titoli. In che cosa si sono addentrati questi musicisti? Me lo chiedo senza darmi risposte.

Stanno passando i primi trenta minuti, provo a lasciarmi andare tenendo il ritmo e mi immagino in un rave. Si impongono delle voci femminili che subito si mescolano con quelle maschili, tutte insieme. L’opera è di tutti quelli che la suonano e la cantano, per questo si fa corale e sconvolgente.

La psichedelia che prende man mano spazio è malata, insana, si ha l’impressione di arrivare ad un finale sospeso perché la sorpresa è dietro l’angolo e quello che succede è spesso inaspettato. Soffri, per forza, di fronte a tante parole cantate senza capirne il senso. Personalmente inizio a soffrirne. Mi sento come perso in mezzo ad un flusso di informazioni che non riesco a contenere. Fossero strumentali, mi dico, sarebbe più facile. Invece è come se in ogni traccia la voce intenda comunicarmi qualcosa. Lo sento e non capisco cosa voglia dirmi. Ne soffro terribilmente.

#Atto secondo

La voce di Incani appare chiara e tonda, senza effetti. Appartiene solamente ad un’altra lingua. Più tardi usa il falsetto. È appena iniziato il secondo tempo di questo spettacolo in due atti. Penso alla fortuna che stiamo avendo nell’essere qui ed ora, dopo un anno e mezzo lontani dai palchi e dai concerti. È come ritornare al rito dell’ascolto del disco, come si faceva con i vinili negli anni ’70: tu lo compravi e gli altri venivano a trovarti a casa. Manca un po’ la dimensione sociale, siamo tutti un po’ arrugginiti dopo tutto quello che è successo. Dateci tempo, ritorneremo animali sociali.

Siamo arrivati ad una pesante marcia (industrial). Saranno i soldati? C’è una guerra in atto o il disastro è già compiuto? La corposità della prima parte dell’opera ora è diventata fluidità, accessibilità a tratti. Strano a dirsi. Questo è un disco cupo in cui i synth sferragliano note come una zappa s’infila nella terra bagnata. Entra in profondità senza ostacoli.

Penso alla prima immagine che venne fuori nei social quando si annunciò l’uscita del nuovo album. L’ho amata subito. Il titolo campeggiava a sinistra, mentre a destra una serie di parole indecifrabili e sovrapposte componevano il resto. Parole in bianco sporco su sfondo nero. Ecco, era tutto lì. L’ascolto prevedeva l’inseguimento di una lingua che fugge via e non si lascia incatenare.

#Altri riferimenti labili

Ogni nuova traccia è un po’ come iniziare un nuovo capitolo dell’Ulisse di Joyce. Non sai di che parla né riesci a prevedere che stile adotterà nel farlo. Fai fatica ad addentrarti nella storia. La stessa fatica la sento con le canzoni di “Ira”. In “Die” le tracce erano felicemente collegate, costituendo un continuum equilibrato, emotivo ed evocativo.

È raro che “Ira” abbia momenti di pura dolcezza o di quiete. Eppure in un caso, verso la fine della seconda parte, voce e piano si sommano armonicamente. In questa seconda parte del disco “Ira” si allontana dal Wyatt musical-pensiero e si avvicina a quello che si può definire come post-Radiohead. Restiamo in territori audaci, definibili col tempo verrà. Le voci si sentono lontane, non le distingui mai precisamente, ma inizia a piacerti il loro suono e la melodia costruita sotto è una bomba. Inizi a capire, per quel puoi, di che pasta è composto “Ira”. L’immagine che mi si fissa è quella di una stazione radio maghrebina. Meraviglia e ipnosi.

#Fine?

“Ira” è il disco che s’impone e tu devi capire perché, giocando a trovare i significati nascosti.

Un bellissimo gioco. Vecchio come il mondo.

Che non vuole finire. Come il disco sul piatto, gira e gira.

Chissà che senso gli daremo, ascolto dopo ascolto.

Qui siamo solo all’inizio.

Titoli di coda.

Ps: mentre correggo questo articolo è appena arrivato il triplo vinile.

Ricomincia il viaggio?