Cosa aspettarsi, alla veneranda età di 71 anni, dal 20esimo album in studio di Bruce Springsteen e di altri mostri sacri che, come lui, hanno accompagnato in maniera indelebile con le loro colonne sonore le nostre vite? Cosa è meglio? Che si limitino a riciclare e riproporre stancamente sempre gli stessi schemi – cavalcando l’ingombrante eredità del passato con la scusa di farci tornare con la mente ai bei tempi che furono, anche a costo di risultare patetici – oppure che producano in maniera genuina della musica dignitosa, non per forza ai livelli delle loro opere più celebrate, osando magari qualcosa in più in termini di sperimentazione, con il risultato – grazie alla zampata del leone – di scaldare, anche a tratti, il cuore dei fan più appassionati? È questo il dubbio che mi assale ogniqualvolta viene annunciato l’ennesimo nuovo album del summenzionato mostro; il che vale a maggior ragione per un fan sfegatato del nostro (scusate il gioco di parole), che si era “prenotato” con largo anticipo per la presente recensione con la direzione di NoFunzine, suscitando chissà quali interrogativi e/o perplessità circa il proprio stato di salute mentale…

Prospettiva. È l’imperativo che mi sono imposto nell’ascolto e nella stesura di queste righe, perché tutte le volte che si parla del nuovo album di Bruce Springsteen è fin troppo facile cadere nella stucchevolezza dell’entusiasmo esagerato dei fan più sfegatati (di cui il sottoscritto fa pienamente parte) ovvero soffermarsi esclusivamente sul suo “approccio live”. Mi spiego meglio. Se il primo è un tabù arcinoto e comune anche ad altri grandi artisti (parlare bene di Springsteen è come dire che si vuole bene alla mamma), il secondo è invero tipicamente springsteeniano: non di rado capita di leggere in giro, infatti, che i pezzi in questione, benché su disco non appaiano così entusiasmanti, “dal vivo saranno di sicuro strepitosi”. Il che è anche vero, per carità, specie se eseguiti da una band che sarebbe capace di far emozionare migliaia di persone eseguendo dal vivo persino “la pappa col pomodoro”. Prospettiva, dunque: vale a dire giudicare l’album per quello che è (giudizio oggettivo), per le emozioni che mi trasmette (giudizio soggettivo), nell’attesa della tanto desiderata zampata scaldacuore.

Altra premessa, questa volta di metodo, poi passo subito alla musica; giuro.

Da feticista del concept album, odio e trovo parecchio disturbante questo rilasciare i pezzi a piccole dosi in ordine sparso man mano che si approssima la data di uscita del cd, questo concedersi disordinato a spizzichi e bocconi che, piuttosto che alimentare l’attesa della tanto agognata data, frammenta e diluisce oltremodo l’ascolto e la valutazione complessiva dell’opera. Ma il marketing, si sa, ha le sue leggi che l’espressione artistica non comprende e, dovendo pur l’indotto metter su pignatta in qualche modo, ce le faremo piacere. Anche stavolta ad essere mescolate sono composizioni nuove insieme ad altre conservate nel cassetto (3 canzoni infatti risalgono agli anni ’70), opportunamente riarrangiate, il che – di primo acchito – fa un po’ storcere il naso, come se la verve compositiva di Bruce si stesse pian piano esaurendo con la vecchiaia, dovendo ricorrere a pezzi storici per riuscire a chiudere un album.

Ora la musica.

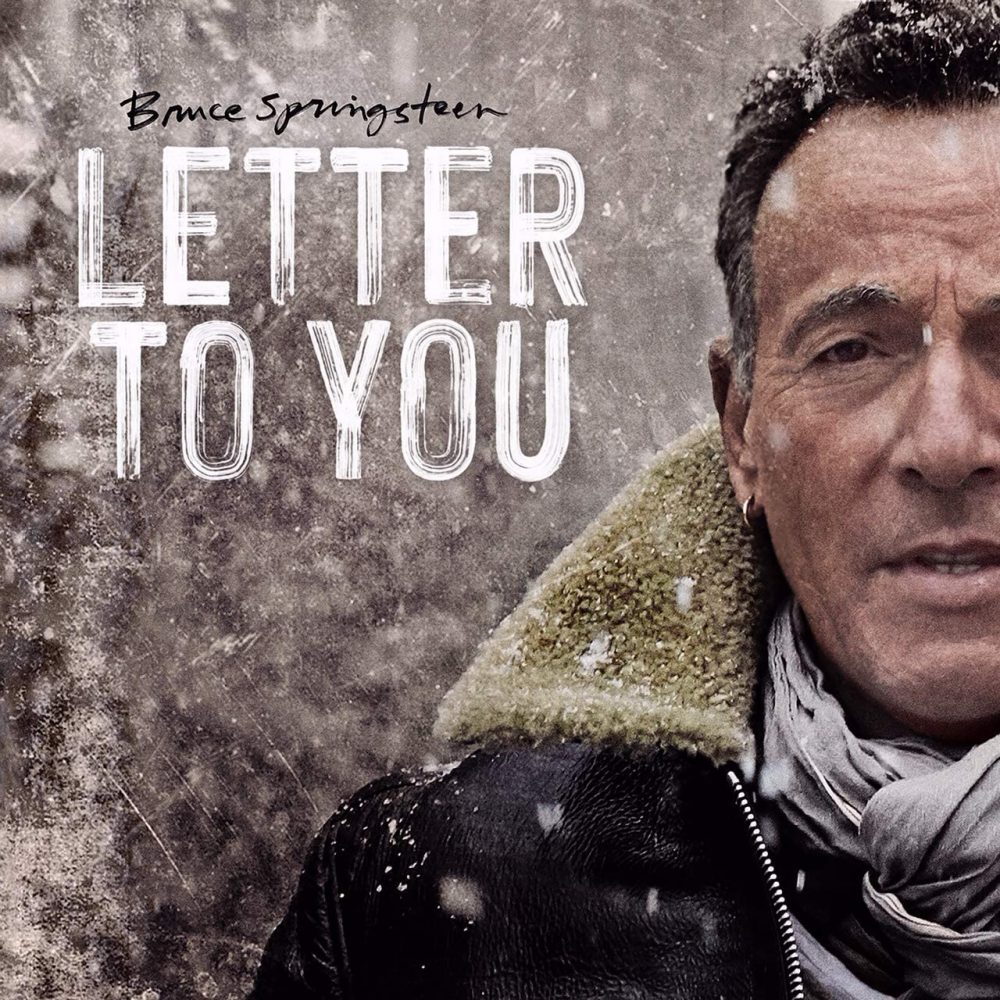

Ascoltato nel suo complesso, Letter to you ci riporta – a differenza dei suoi immediati predecessori – ad un sound più classico, tipicamente springsteeniano e degno erede degli insegnamenti di Phil Spector, a tratti anche prevedibile, complice anche la circostanza che a suonare è per intero la fidata E-Street Band, con il suo inconfondibile e abbondantemente rodato sound di fabbrica. Quello che impatta da subito dell’album – essendo stato registrato dal vivo in studio senza sovraincisioni – è inoltre la sua dimensione “live in studio” (ops, già traditi i buoni propositi di inizio recensione) e un effetto dissolvenza, che mi piace molto, presente in chiusura di pressoché tutti i pezzi. One minute you’re here, pezzo di apertura, sembra il colpo di coda delle atmosfere pop del precedente Western Stars, ed è subito zampata. Si tratta di un pezzo assai diverso da quelli che sono stati diffusi per lanciare il disco, ma che proprio per questo brilla di luce propria. Intensità da brividi. Ci pensano quindi i seguenti Letter to you, Burnin’ train e il secondo singolo uscito, Ghosts, a segnare l’inversione di rotta verso sonorità già note. Pezzi iconici delle classiche cavalcate springsteeniane, degne né di infamia né di lode (decisamente meglio la seconda), appaiono a giudizio di chi scrive un po’ troppo patinate e perfettine, e perciò noiose e prevedibili.

Janey needs a shooter, insieme alla penultima traccia Song for orphans, entrambe degli anni ’70, sono due ballatone pervase da influenze dylaniane, esperimento tutto sommato riuscito. Song for orphans, nello specifico, merita di essere ricordata perché fu fatta sentire da Springsteen al suo futuro manager Mike Appel nel novembre del 1971 durante il loro primo incontro. Suonata saltuariamente dal vivo per la promozione del primo disco nel 1972-73, fu anche presa in considerazione per essere inclusa in Born to Run. L’altro recupero dei Seventies, invece, If I was the priest, è un vero e proprio gioiello che merita una menzione tutta particolare. Composta tra la fine del 1970 e l’inizio del 1971, era stata eseguita da Springsteen in versione acustica il 2 maggio 1972 durante il provino con il discografico John Hammond nel suo ufficio alla Columbia Records. La sera stessa la canzone fu eseguita durante l’informale spettacolo organizzato a beneficio della casa discografica dal manager Mike Appel in un locale di New York (il Gaslight Au Go Go), e poi il giorno dopo fu registrata in sala d’incisione per il demo tape richiesto da Hammond allo scopo di presentare Springsteen al presidente della Columbia Clive Davis. Grazie all’ascolto di quel nastro, che conteneva anche alcune delle canzoni poi incluse in Greetings, Davis si convinse ad ingaggiare il giovane cantautore. La versione full band qui proposta è semplicemente meravigliosa, verbosa ed ariosa al tempo stesso, in cui rimbalzano echi dylaniani e verve springsteeniana: parte lenta e pian piano si apre in virtuosismi musicali e improvvisi cambi di ritmo, per poi sfumare lentamente in una dissolvenza cinematografica. Meraviglia (e zampata n. 2).

Last man standing, traccia che ha ispirato l’intero disco, e The power of prayer partono piano con intro voce e chitarra (la prima) e solo piano (la seconda), sul quale irrompe poi l’intera band, per poi avventurarsi in spazi tutto sommato già noti ed esplorati (chitarre, sax, tastiere..). Sulla stessa scia si collocano House of a thousand guitars e I’ll see you in my dreams, appena più malinconiche. Con Rainmaker, infine, si sale di livello. È la canzone più incazzata dell’album, dal sound comunque classico. Funziona meglio quando si abbassa il volume, meno quando parte la band. La rabbia non può essere la medesima di qualche decade fa, ma è già tanto che ci sia. E ora torniamo al dilemma iniziale… Letter to you, come dicevamo, è un album dal sound molto classico – che si discosta prepotentemente dal precedente Western Stars – zeppo di ballatone abbastanza simili tra loro e cavalcate già sentite, per collocarsi in piena comfort zone. Piacerà sicuramente ai fan, ma non agli altri; piacerà a tutti invece la sua esecuzione dal vivo, grazie al DNA di ciascun pezzo, realizzato apposta per esplodere dal vivo a tutto volume.

Se fosse solo questo, ci troveremmo dinanzi all’ennesimo album di Springsteen degli anni ‘10. Prescindibile, dimenticabile, tranquillamente confondibile con Magic, Wrecking Ball o High Hopes. Manca persino la voglia di sperimentare che invece era presente in Rocky Ground, unico pezzo fra quelli nati nell’ultima decade che obiettivamente ricordo e che periodicamente torno ad ascoltare con una certa frequenza. Restano le due zampate: One minute you’re here e If I was the priest. In altri tempi ci avrebbe pensato il relativo tour a tener vivi i nostri ricordi (leggo proprio adesso di quattro date a Milano…) ma, in tempo di pandemia, l’impressione è che toccherà ai summenzionati brani – da soli – l’ingombrante e arduo compito di farci ricordare, fra qualche anno, che nel lontano 2020 è uscito un (altro) album di Springsteen.